「なんだか、毎日すごく疲れやすい…」

人混みや強い光、

ちょっとした人間関係だけでも、

ぐったりしてしまうことはありませんか?

もしかしたらそれは、

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という

「繊細な感性を持つ気質」によるものかもしれません。

HSPの人は、音や光、人の気配など

まわりの刺激を深く受け取りやすい傾向があります。

そのぶん、日常の中でも疲れやすくなることがあるのです。

実はわたしも、最近になってHSPという言葉を知り、

「これ、自分のことかも」と

思わず深くうなずいてしまったひとりです。

まだ模索中ではありますが、

少しずつ“自分に合った暮らし方”を見つけはじめています。

この記事では、HSPの特徴やセルフチェックの方法、

そして日々の中で試してよかったことなどを、

やさしくまとめました。

「繊細すぎる自分」を責めずに、

やわらかく生きるヒント。

いっしょに、探してみませんか?

HSPの特徴と自己診断

HSPの主な特徴(DOESモデル)

HSP(繊細な感性を持つ人)の気質は、

「DOESモデル」と呼ばれる4つの特徴で説明されています。

これは、アメリカの心理学者・エレイン・アーロン博士が提唱した考え方です。

1. 深く考える(Depth of processing)

ひとつの出来事に対して、

じっくり時間をかけて考え込む傾向があります。

まわりの人が気にしないようなことでも、

頭の中で深く整理しようとすることが多く、

決断に時間がかかることも。

でもそれは、丁寧に選び取る力でもあります。

2. 刺激に敏感(Overstimulation)

大きな音や強い光、人混みなどに疲れやすい傾向があります。

にぎやかな環境に長くいると、

どっと疲れてしまうこともあり、

予定が続いたあとは、ひとりで休む時間が必要になるタイプです。

3. 感情が豊かで共感しやすい

(Emotional reactivity and empathy)

人の気持ちに深く共感しやすいのが特徴です。

映画や本を読んで涙が出ることもあったり、

周囲の感情に引っぱられてしまうこともあります。

感情を“受け取りすぎて”しまい、

知らないうちに疲れていることも少なくありません。

4. 細かい変化に気づく

(Sensitivity to subtleties)

声のトーンや表情のちょっとした違い、

空気の変化などにすばやく気づく感性があります。

そのぶん、まわりをよく見て気をつかいすぎてしまうことも。

HSPは、病気ではなく、

生まれつき持っている「気質」のひとつです。

この繊細さは、やさしさのかたちとも言えます。

自分の特性を知って、

無理のない環境や関わり方を選ぶことで、

少しずつ、心がラクになっていきます。

自分がHSPかチェックしてみよう

「もしかして、自分は繊細なのかも」

そんなふうに感じたことはありませんか?

HSP(繊細な感性を持つ人)は、

いくつかの共通する傾向を持っています。

まずは、やさしいチェックリストで

今の自分の状態をそっと見つめてみましょう。

HSPチェックリスト

- 人混みや騒がしい場所にいると、すぐに疲れてしまう

- 他人の気持ちを敏感に察知し、感情が揺れやすい

- 大勢の中にいるより、一人の時間がないと落ち着かない

- 急な予定変更や環境の変化がストレスになる

- 物事を深く考えすぎて、なかなか決断できない

- 完璧主義な一面があり、細かい部分まで気になる

- 映画や本の登場人物に強く感情移入する

- ちょっとした出来事でも驚いたり、緊張しやすい

半分以上あてはまる方は、

HSPの気質を持っている可能性があります。

HSPは「病気」ではなく、

生まれ持った気質のひとつです。

自分の特性を知っておくことで、

心がラクになる選択や環境づくりが

少しずつできるようになります。

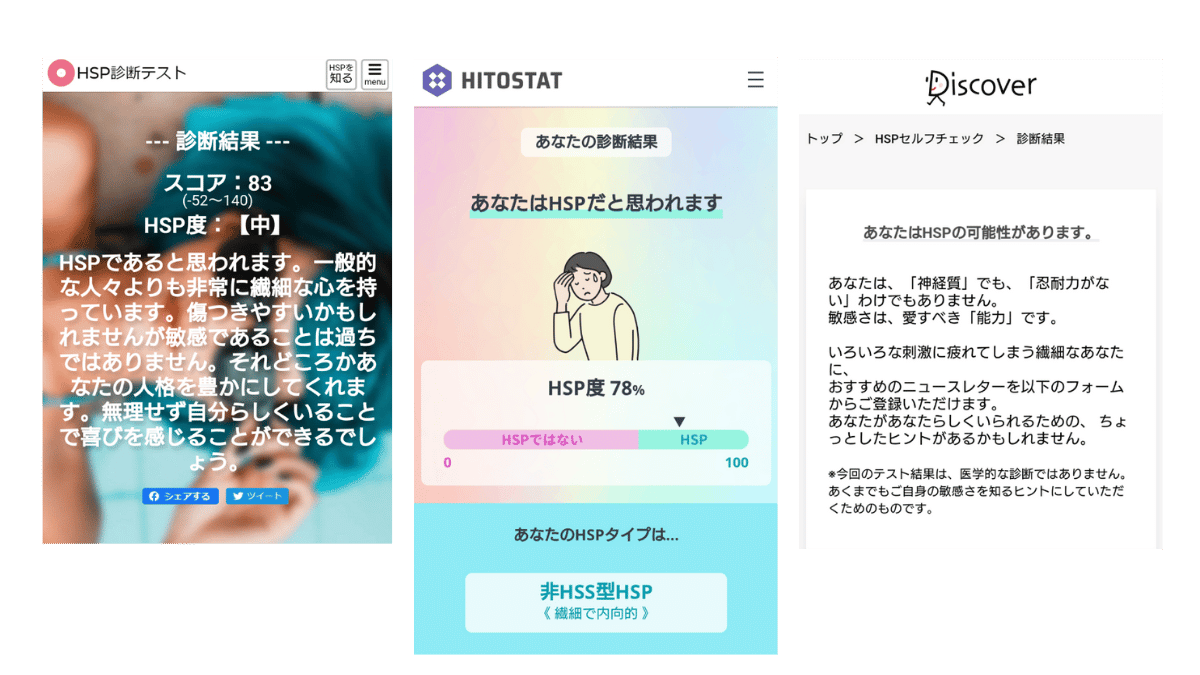

HSP診断テストを試してみる

「もっと詳しく知りたいな」と感じた方は、

オンラインでのHSP診断もおすすめです。

以下は、信頼性のある診断テストの一例です:

- HSP診断テスト ー 繊細さは、あなたの強さ

- 【無料】HSPセルフチェック|HSS型?HSE型?

- 簡単HSP診断|まずは自分を知るために

**「自分を知ること」**は、はじめのやさしい一歩です。

わたし自身も、この診断が

「これでよかったんだ」と思える

きっかけになりました。した。

以下は、私のHSP診断の結果です。

HSPの悩みと対策

繊細さと暮らす|音や光とのやさしい向き合い方

繊細な感性を持つ人は、日常のなかでも音や光といった環境刺激に疲れやすくなりがちです。

でも、ほんの少し工夫するだけで、心がスッと落ち着く時間が増えていきます。

音をやわらげる工夫

静かな空間は、繊細な心にとって安心できる場所になります。

外出時は、ノイズキャンセリングイヤホンを使うだけで、周囲のざわつきが和らぎます。

落ち着いた気持ちで移動できるようになりました。

自宅では、静音設計の家電を選ぶと生活音のストレスがぐっと減ります。

テレビの音量を少し下げるだけでも、気づけば心が穏やかになっていることも。

やさしい音楽を流す、環境音アプリを使う。

「音を選ぶ」ことも、心を守る大切な選択です。

光をやわらげる工夫

まぶしい蛍光灯や、青白いライトは、繊細な人にとって強い刺激になります。

まずは、照明を暖色系に変えるのがおすすめです。

リビングや寝室に間接照明を取り入れると、部屋全体がやわらかい空気に包まれます。

わが家でも照明はすべて暖色系。

夜になると、ほっと安心できる時間が自然と増えました。

日中は、遮光カーテンでまぶしさを和らげたり、

外出時にサングラスやブルーライトカット眼鏡を使うのも効果的です。

目への刺激がやわらぐと、不思議なくらい疲れにくくなります。

自分に合った空間づくりを少しずつ

音や光を整えるだけでも、心のストレスは大きく変わります。

「ここにいると落ち着く」と思える場所を、自分の感覚にあわせて整えてみてください。

お気に入りの照明

やさしい音のBGM

心がほっとする色のカーテン

そんな小さな選択のひとつひとつが、心を守る環境になっていきます。

私自身も、今少しずつ、自分に合った空間を整えているところです。

繊細な自分にやさしくできる場所を、これからも大切にしていきたいと思います。

人間関係での気疲れを減らす、繊細さんのためのヒント

繊細な気質をもつ人は、相手の気持ちを敏感に察知する力があります。

そのぶん、無意識に気をつかいすぎて疲れてしまうことも多くなりがちです。

そんなときは、自分を守るための「ほどよい距離感」を意識することが大切です。

無理に会話を続けなくても大丈夫

沈黙が気まずく感じても、無理に話題を探そうとしなくて大丈夫です。

ときには聞き役にまわるだけでも、心がずっとラクになります。

話し続けようとすると、気力がどんどん消耗してしまいます。

「話さなきゃ」よりも「無理しない」を優先してみてください。

やわらかく断ることを覚える

頼まれごとを全部引き受けていると、知らないうちに心がすり減ってしまいます。

「今はちょっと難しくて…」

「また余裕があるときにお願いできますか?」

そんなやさしいひとことで、気持ちはグッと軽くなります。

すべてに応えなくても大丈夫。

断ることも、自分を守るための大切な選択です。

一人の時間でリセットする

人と関わる時間が続くと、刺激が多すぎて心がぐったりしてしまいます。

だからこそ、ひとり時間を意識的に確保することが大切です。

静かな場所でお茶を飲む。

好きな音楽を聴く。本を読む。

どれも短い時間でできる、心を整える習慣です。

気をつかいすぎない練習をしてみる

相手の反応が気になって、「嫌われたらどうしよう」と不安になることもあるかもしれません。

でも、本当に心地よい関係は、無理をしなくても続いていきます。

「合わなければ、それはそれでいい」

そう思えるだけでも、心の重さがふっと軽くなります。

繊細な人は共感力が高く、周囲の感情に影響されやすい傾向があります。

だからこそ、「自分を守る距離感」を意識することがとても大切です。

無理なく付き合える関係を、少しずつ増やしていきましょう。

自分らしいペースで、やさしくつながる日々を大切に。

感情の揺れやすさとのやさしい付き合い方

繊細な気質をもつ人は、ほんの小さな出来事にも心が強く反応します。

何気ない一言に深く傷ついたり、うれしい気持ちがずっと続いたり。

感情の波に揺さぶられて、ぐったりしてしまう日もあります。

そんなときは、気持ちを整える習慣を、生活の中に少しずつ取り入れてみてください。

感情を書き出してみる

「なんとなく不安」「ちょっと悲しい」「今日はうれしい」

今の気持ちを、そのままノートやスマホに書き出してみてください。

言葉にするだけで、頭の中が整理されて、感情が静かに落ち着いていきます。

どんな小さな感情でも大丈夫。

正直に書くだけで、心がラクになります。

深呼吸や瞑想を取り入れる

気持ちが乱れたときは、まず深くゆっくり呼吸してみてください。

それだけで体の力がゆるみ、心が落ち着いていきます。

余裕があれば、短い瞑想もおすすめです。

呼吸に意識を向けるだけで、感情の揺れがやわらいでいきます。

情報をとりすぎないようにする

SNSやニュースを見続けていると、知らないうちに気持ちが重くなってしまいます。

とくに繊細な気質をもつ人は、外からの影響を強く受けやすいものです。

心が疲れているときは、思いきってスマホやテレビから少し離れてみてください。

「いまは見ない」も、自分を守る選択です。

落ち着ける環境を整える

まぶしい光や騒がしい音は、心に負担をかけます。

部屋の照明をやわらかい間接照明に変える

静かな音楽を流す

好きな香りを取り入れてみる

そんな小さな工夫で、気持ちがスーッと落ち着きやすくなります。

自分だけの「安心できる場所」を、少しずつつくっていってください。

感情の揺れは、繊細な感性をもつ人の豊かさのあらわれです。

完全に止めることはできなくても、やわらげる工夫はできます。

「今日はちょっと疲れたな」と思ったら、

ひと息ついて、自分の心にやさしく寄り添ってあげてください。

HSPに向いている仕事と働き方

HSPは、音・光・人間関係などの刺激に敏感です。

だからこそ、自分のペースで静かに働ける環境が合っています。

ここでは、HSPの特性を活かしやすいお仕事をご紹介します。

HSPの感性を活かせる|心地よく働ける仕事5選

繊細な気質を持つHSPは、感性の豊かさや共感力という強みがあります。

それを活かせる仕事を選ぶことで、無理なく、穏やかに働けるようになります。

ここでは、HSPに向いているおすすめの仕事を5つご紹介します。

1. 文章を書く仕事(ライター・編集)

一人でじっくり取り組める「書く仕事」は、HSPの気質に合いやすい仕事です。

人の気持ちに寄り添う力を活かして、やさしくあたたかい文章を届けられます。

在宅でもできるので、自分のペースを大切にしたい方にもおすすめです。

2. デザインやイラスト制作

色や雰囲気に敏感な感性は、デザインやイラストの分野で活かされます。

細部まで丁寧に仕上げる力が、作品のクオリティに直結します。

静かに集中する時間が多く、気持ちを落ち着けながら働けるのも魅力です。

3. 在宅でできるIT系の仕事(プログラマー・Webデザイナーなど)

プログラミングやWeb制作などのIT系の仕事も、HSPにとって働きやすい選択肢です。

一人で進める作業が多く、人間関係のストレスが少ないのが大きなメリット。

リモートで働ける職場なら、自分に合った環境で、気楽に働けます。

4. カウンセラー・セラピスト

共感力が高いHSPの気質は、人を癒すお仕事で大きな強みになります。

丁寧に話を聞き、気持ちに寄り添う姿勢は、安心感を与える存在に。

無理のないペースで働けば、やりがいを感じやすいお仕事です。

5. ハンドメイド・アート系の仕事

ものづくりに没頭する時間は、HSPにとって心が落ち着く大切な時間です。

アクセサリー作りや絵画、刺しゅうなど、自分の感性を表現できる仕事は、やさしい達成感をくれます。

自宅で取り組めるので、自分のリズムで働きたい方にぴったりです。

HSPの気質に合った働き方を選ぶことで、心がすり減るのを防ぐことができます。

無理なく、自分らしく、気持ちが安らぐ環境を少しずつ整えていきましょう。

「繊細な感性」は、社会にとって大切な価値です。

その強みを、あなたらしく活かせる場所がきっと見つかります。

HSPが心地よく働くために

毎日をラクにする5つの工夫

繊細な感性をもつHSPは、音や光、人とのやり取りなど、日常の刺激に敏感です。

だからこそ、働く環境や過ごし方を少し工夫するだけで、毎日の疲れ方が大きく変わってきます。

ここでは、わたし自身が実践している「働きやすくなるための工夫」をご紹介します。

1. 静かな環境を整える

にぎやかな場所では集中しづらく、すぐに疲れてしまうこともあります。

HSPにとって「静けさ」は安心できる要素のひとつ。

おすすめは、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓の活用。

私は耳栓を使うようになってから、まわりの音に気を取られず、落ち着いて作業できるようになりました。

可能であれば、在宅ワークや個室のある職場など、自分に合った場所を選ぶのもひとつの方法です。

「音の少ない空間」を意識するだけでも、気持ちがぐっとラクになります。

2. こまめに休憩を取る

情報が多いと、頭の中がパンパンになってしまいます。

そんなときは、1時間に1回くらい深呼吸する時間をつくってみてください。

目を閉じて呼吸を整えるだけでも、思考がスーッと落ち着きます。

私は、休日に静かなカフェでひとり時間を過ごすのがリフレッシュの習慣です。

短い「ひと息タイム」が、毎日の集中力にもつながります。

3. スケジュールに余白をつくる

予定がぎゅうぎゅうだと、気持ちの余裕がなくなってしまいます。

「この時間は何もしない」と決めた空白があるだけで、ぐっとラクになります。

ToDoリストやスケジュール管理アプリ(私はTimeTreeを使っています)で、予定を見える化するのもおすすめ。

「今日はここまででOK」と思える時間の使い方を意識することで、気持ちも整いやすくなります。

4. 会話が負担なときは、文章にする

人と話すのがしんどいと感じるときは、メールやチャットでのやりとりに切り替えるのもひとつの手です。

文章にすることで、落ち着いて気持ちを整理しながら伝えることができます。

対面でのやりとりに緊張しやすい方にとって、大きな味方になってくれます。

5. 得意なことに集中する

HSPは、細かいところに気づく力や、コツコツ集中する力を持っています。

苦手なことを無理してこなすよりも、得意なことに力を注ぐほうが、自然と気持ちに余裕が生まれます。

苦手な作業は思い切って周りに相談したり、分担したりしてみてくださいね。

HSPは、ちょっとした刺激でも心が揺れやすいぶん、働き方や環境を整えるだけで、心が軽くなります。

・がんばりすぎない

・静かな時間を大切にする

・自分のペースを守る

そんな小さな選択の積み重ねが、心を守る力になっていきます。

「無理しない働き方」を、これから少しずつ一緒に見つけていきましょう。

HSPを受け入れて、少しずつ楽に生きていく

HSPは病気ではなく、生まれ持った「個性」

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、感受性が豊かで、まわりの刺激に敏感な気質のこと。

音や光、人の気配などを強く感じやすく、日常の中で疲れやすいことがあります。

でも、これは病気ではなく“生まれ持った個性”。

性格の一部のようなもので、決して「異常」や「おかしい」ものではありません。

医学的な診断ではなく、誰にでもありえる気質

HSPという言葉は、アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱されたもの。

医学的な病名ではなく、全人口の約20%に当てはまるといわれています。

誰にでも可能性のある気質であり、特別な存在というわけではありません。

繊細さは、大きな強みになることも

HSPの人は、共感力が高く、感性がとても豊かです。

小さな変化に気づいたり、物事を丁寧に考えたり。

その繊細さは、人との関わりや仕事の中で大きな強みになります。

「敏感さ」は弱さではなく、あなたらしい魅力のひとつです。

自分に合った環境が、心を守る鍵になる

HSPの気質を持つ人にとっては、環境選びがとても大切です。

自分を守るためにも、無理なく過ごせる空間を整えてみてください。

たとえば

・静かな場所でひとりになる時間を持つ

・SNSやニュースから少し距離を置く

・自分のペースを大切にする

そんな小さな選択の積み重ねが、心の安定につながっていきます。

無理に「変わろう」としなくて大丈夫

HSPの気質は、変えるものでも治すものでもありません。

あなたの一部として、やさしく受け入れてあげることが大切です。

ちなみに、私も最近HSPという言葉に出会ったばかり。

今も、自分にとっての“ちょうどいい環境”を模索しているところです。

完璧じゃなくていい。

「こうすれば少しラクかも」

そんな気づきが少しずつ増えてきました。

自分の「心地よさ」を、いちばんに

HSPにとって、いちばん大切なのは「自分が心地よいと感じること」。

人と比べず、自分にとっての“ちょうどいい”を見つけていきましょう。

たとえば

・ちょっと静かな場所に移動する

・スマホを置いて、深呼吸してみる

・「疲れてるな」と感じたら、そっと休む

そんな小さな行動が、自分らしい毎日をつくる第一歩になります。

繊細な感性は、あなたのやさしさの証。

これからも、自分をいたわりながら、少しずつ心が軽くなる道を歩んでいきましょうね。