泣き顔や怒りに、心まで揺れていませんか?

- 子どもが泣くと、自分の胸がギュッと苦しくなる

- 怒られている子どもを見ると、自分まで傷つく

- 感情に引き込まれて、しばらく気持ちが沈む

こんな風に、子どもの感情に強く引っ張られてしまうことはありませんか?

それ、あなたが冷たいわけでも、弱いわけでもありません。

HSP(Highly Sensitive Person:繊細な気質)さんは、共感力がとても高く、 他人の感情を“自分のこと”のように感じる性質があります。

特に子育て中は、

- 泣く、怒る、笑う、甘える…

- 子どもの感情が目まぐるしく変わり

そのたびに心が揺さぶられて、情緒が不安定になりやすいんです。

この記事では、

- 子どもの感情に共感しすぎて疲れる原因

- 自分を守るための共感ケア習慣

- 「子どもを大切にしながら、揺れない心を育てる」方法

をお届けします。

結論:共感しすぎる自分を、まずは“いたわる”こと

ぶっちゃけ、共感力が高いってとても素晴らしいことです。 でも、それが行きすぎると自分が感情の海に飲まれてしまいます。

子どもの気持ちに寄り添うことは大切。 でも同じくらい、「自分の心を守る」ことも大切です。

だからこそ必要なのは、

- 感情の境界線を引く

- 自分の気持ちを外に出して整理する

- 頑張った自分を意識的にねぎらう

この3ステップ。

共感しながらも、自分をすり減らさないための習慣を一緒に作っていきましょう。

子どもの感情に飲まれてしまう毎日

1. 子どもの涙に、心がもっていかれる

子どもが泣いたとき、

「私の声かけが悪かったのかな…」

「ちゃんと見てあげられなかったかも…」

そんなふうに、すぐ自分を責めてしまうことってありませんか?

僕もそうでした。

ちょっとしたケガや、子どもの失敗を見ただけで、なぜか自分まで落ち込んでしまうんですよね。

気づけば、自分の気分が子どもに左右されていることに気づいて、さらにモヤモヤ…。

でもそれって、決して弱さなんかじゃないんです。

HSP(繊細な気質)さんには、**「相手の変化にすぐ気づけるやさしさ」**があります。

「大丈夫?」「疲れてない?」って、空気を読む力がある。

でもその反面、感情を“受け取りすぎてしまう”こともあるんです。

子どもの悲しみや怒りに、まるで自分が包まれるように共鳴してしまう。

それだけ共感力が強いからこそ、感情の境界線がぼやけやすいんですよね。

まずは、「これは私の感情?それとも子どもの感情?」と、一歩引いて見ることから始めてみてください。

自分を守るための“やさしい線引き”、とても大切です。

2. 怒られる子どもを見ると、なぜか自分が傷つく

子どもが先生に注意されたとき、

まるで自分が怒られているような気持ちになったこと、ありませんか?

僕はあります。何度も。

他の親との会話でも、

ちょっとした一言に**「責められてるのかも…」**と感じて、モヤモヤが残ることも。

そして、子どもを叱ったあとには、

なぜか自分の心がずっと痛くて、ズーンと重たい。

これって、HSP(繊細な気質)さんに多い「共感性の強さ」が関係しています。

つまり、人の気持ちや空気を深く受け取るあまり、自分の心との“境界線”があいまいになってしまうんです。

- 怒られてないのに、怒られている気がする

- 責められてないのに、責められている気がする

- 子どもの感情が、そのまま自分の感情になる

そんな風に**「相手の感情が自分の中に入り込んでしまう」**感覚、すごくよくわかります。

これは性格の弱さじゃなくて、感受性の豊かさゆえの反応なんですよね。

共感しすぎるHSPさんの「心を守る習慣」

1. 「これは子どもの感情」と線引きするクセをつける

感情に“線を引く”だけで、心がグッとラクになる

子どもが泣いてるとき、

誰かにきつい言葉を言われたとき、

つい感情がグワッと入り込んでしまうこと、ありませんか?

HSP(繊細な気質)さんは共感力が高いぶん、相手の感情まで自分のことのように感じてしまうんですよね。

でも、それをずっと受け止め続けていると、心がどんどん疲弊していきます。

だからこそ大事なのが、「これは誰の感情?」と問い直すことなんです。

実際に僕がやって効果的だった方法をいくつか紹介します。

- 子どもが泣いていたら、「これはこの子の気持ち」と心の中でつぶやく

- 他人の言葉に反応しそうになったら、「今、私はどう感じてる?」と立ち止まってみる

- 紙に「子どもの感情」と「自分の感情」を線を引いて分けて書く

これ、ほんとに不思議なんですが、「分けて考える」だけで感情がスッと落ち着くんです。

大事なのは、“線引きすることは冷たさじゃない”ってこと。

むしろ、ちゃんと境界線を持つことで、自分も相手も丁寧に向き合えるようになるんですよね。

感情に巻き込まれそうになったら、まずは一歩引いて、「これは誰のもの?」と問いかけてみてください。

そのひと呼吸が、心のゆとりを取り戻す第一歩になります。ではなく、“やさしさを持続させる手段”です。

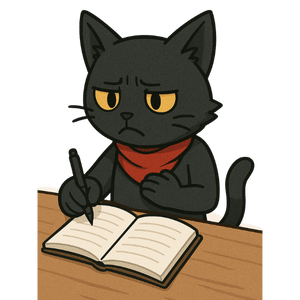

2. 感情を書き出して、客観視する

思考と感情は「書き出すだけ」でラクになる

HSP(繊細な気質)さんって、思考や感情が頭の中にずっと残りがちなんですよね。

「あのときの一言、気にしすぎかな…」

「なんであんなにモヤモヤしたんだろう」

こんなふうに、ぐるぐる思考が止まらなくなると、それだけで心が消耗してしまいます。

でも、それを防ぐシンプルな方法があります。

それが、**「書き出すこと」**です。

実際にやってみると、こんな気づきがあります。

- 「あ、これってただの思い込みかも」

- 「感情が反応してただけで、相手の意図じゃなかったな」

頭の中に渦巻いてたものが、文字になるだけで整理されるんですよね。

僕がやってるシンプルな方法

- 毎晩寝る前に、3行だけ「今日の気持ち日記」を書く

- 「こう感じた→なぜ?→本当にそう?」と自分に問いかける

- スマホのメモでも、紙のノートでもOK!好きな方で続けてみてください

続けていくうちに、**「感情に飲み込まれる前に気づける力」**が自然と育っていきます。

気持ちを書くだけで、自分の味方になれる。

これ、めちゃくちゃコスパのいいセルフケアです。

3. 頑張った自分を、意識してねぎらう

「今日もがんばったね」って、自分に言えてる?

HSP(繊細な気質)さんって、人に共感しすぎて疲れても、「まだまだ頑張らなきゃ」って無理しちゃうところがあるんですよね。

でもね、実はいちばんの回復法は、「自分をちゃんとねぎらうこと」だったりします。

「私は今日もよくやった」

そうやって自分を認めてあげるだけで、心のエネルギーがふっと戻ってくるんです。

僕が実践してるのは、こんな感じ。

- 子どもを寝かしつけたあとに、「今日の自分をねぎらう時間」を3分だけつくる

- 「今日も泣いた子に寄り添えたね」って、声に出して自分に言ってあげる

- お気に入りのアロマで深呼吸したり、温かいお茶をゆっくり飲んで五感から癒す

こういう時間って、一見地味なんだけど、めちゃくちゃ効くんです。

「ねぎらうこと」は、ただの自己満じゃありません。

それは、“明日の自分をいたわる準備”でもあるんです。

だから今日も、少しだけ立ち止まって、

「よくがんばったね」って、自分に優しく声をかけてあげてください。

体験談:私も「共感疲れ」でぐったりしてました

子どもが感情的にな「共感=抱え込むこと」じゃなくていいんだ

子どもが泣くたびに、一緒になって涙が出そうになる自分がいました。

「保育園で先生に注意された…」

そんな話を聞いただけで、まるで自分が叱られているような気持ちになってしまうんです。

家に帰っても、そのモヤモヤがなかなか晴れなくて。

夜になっても気分が沈んだまま…なんて日もありました。

でも、あるときから、**感情を整えるための“ちいさな習慣”**を意識するようにしたんです。

- 「これは子どもの感情」と、そっとつぶやく習慣

- その日感じたことをメモに書いて外に出す

- 1日1回は、「今日もよくやった」と自分をほめる

この3つを取り入れるだけで、少しずつ、感情の波に飲まれにくい自分になっていきました。

子どもの感情に共感するのは大切。

でも、共感=抱え込むことではないんですよね。

ちゃんと距離をとって、自分の心を守ってあげる。

それも立派な「やさしさ」だと、今では思えるようになりました。

よくある質問(Q&A)

- 共感しないと冷たい人に見えませんか?

-

共感と“抱え込み”は別物です。やさしさを保つためにも、距離感が大切なんです。

- 子どもがつらそうなとき、どうしても気になってしまう…

-

気にしてOK。でも、自分まで沈まないように「今は話を聞くことが自分にできること」と線を引きましょう。

- 毎日感情に飲まれて疲れてしまいます…

-

それは頑張っている証拠。自分の感情にも目を向けて、日々少しずつ“線引き”と“ねぎらい”を習慣にしてみてください。

まとめ:共感しすぎる自分を責めずに、やさしく整えていこう

HSPさんは、感受性の高さ=やさしさの証。

でも、そのやさしさを「自分にも向けること」がとても大切です。

- 感情の境界線を引く

- 気持ちをメモに書いて整理する

- 自分をねぎらう時間を持つ

この3つの習慣で、 「子どもを思いやりながら、自分も大切にする」子育てが叶います。

- 子どもの感情に反応したとき、「これは誰の感情?」と問いかけてみる

- 日記やスマホメモに“今日の気持ち”を3行書いてみる

- 寝る前に1分、「今日の自分」をねぎらってみる

共感はあなたの強み。 でも、それを“やさしさのまま”保つために。

まずは自分の心を、整える習慣を始めてみましょう。