人混みや大きな音、スマホの通知。

ちいさな刺激なのに、ぐっと疲れてしまう日ってあります。私もそうです。

だからこそ、がんばらなくても続くやり方に寄せました。

手順は少なく。気合いは要らない。でも、じわっと効く。

そんな方法だけを、このページにまとめています。

nava

nava全部やらなくて大丈夫。

「今日は“ひとつだけ”」進めてみましょう。

ここは「いまの自分に合う最初の一手」を決めるための案内ページです。

上からぜんぶ読まなくてOK。気になるところをひとつだけで十分、前に進みます。

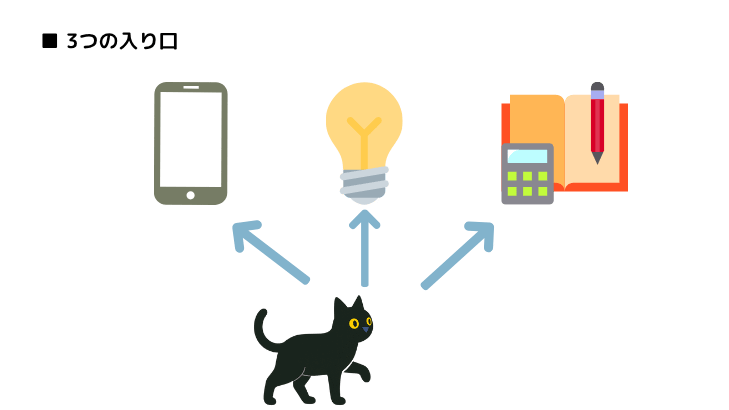

いま選ぶなら(3つの入り口)

- スマホ代を下げたい

→ 比較と乗り換えの手順へ - 電気やネットを見直したい

→ 生活リズムに合う考え方へ - 家計管理を静かにしたい

→ 家計アプリの設定と通知オフのコツへ

迷ったらスマホ代から。

1回の手続きで、毎月ずっと効きます。

このページの使い方

各パートに

- 「どれくらい節約できそうか」

- 「どのくらい時間がかかるか」

- 「つまずきやすい点」

を書いてあります。

おすすめの流れは、たったこれだけ。

- スマホ代か電気代のどちらか、ひとつだけ見直す

- 家計の記録を自動でまとまる形に変える

- 衝動買いを減らすためのシンプルなルールを決める

家計は“気合い”より見え方。

静かに整えるほうが、長く続きます。

順番どおりじゃなくても構いません。迷ったら、またここに戻ってきてください。焦らず、ゆっくりで大丈夫です。

1. スマホ代の見直し(ここがいちばん効きやすい)

節約のめやす

▲3,000〜8,000円/月

かかる時間

30〜60分(オンライン手続きで完結することが多いです)

心の負担度

★★★(一度だけ手続き/その後は放置でOK)

つまずきポイント

使い方の見積もりミス/特典の条件を後から知る

“どれだけ使った?”ではなく“どんな場面で使う?”

で決めると、迷いが減りました。

まずは、ここだけチェック

- 過去3か月で速度制限になった回数

(0回/1回/2回以上) - 外出中の動画・音楽の時間

(1日あたり:ほぼ0/15〜60分/60分以上) - 自宅のWi-Fi併用

(あり/なし)

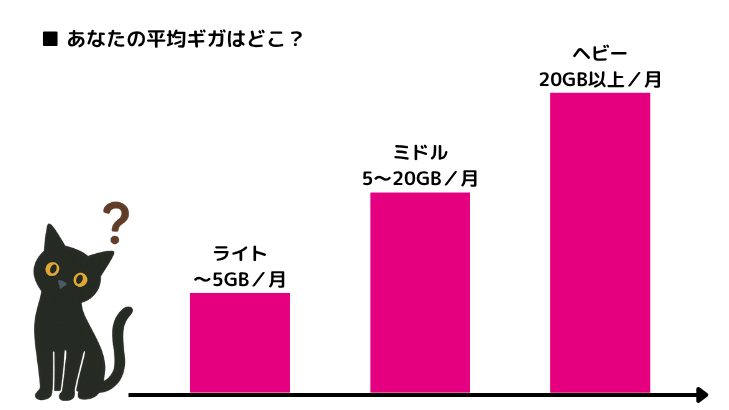

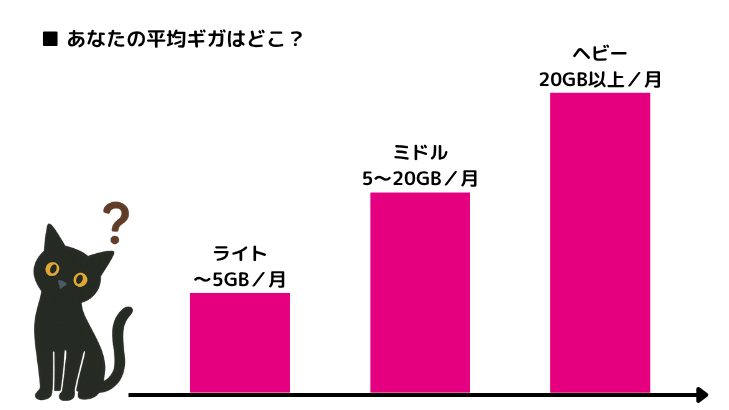

かんたん指標(“ライト/ミドル/ヘビー”で考える)

→ 段階制や小さめ料金が合いがち。▲3,000〜5,000円が現実的。

→ オンライン申込中心の“中間価格帯”が狙い目。▲4,000〜7,000円がねらえます。

→ 大きめ・使い放題系を検討。ただし、家ではWi-Fi併用に切り替えると静かで安定、しかも安くなることが多いです。

小さな手順(迷わないための5ステップ)

- スマホの設定や明細で、速度制限の有無と回数を確認。

- 外出中の動画・音楽の時間をざっくりメモ(平日と休日の平均でOK)。

- 自分は ライト/ミドル/ヘビー のどれに近いか仮決めする。

- いまの料金と、仮決めに合う候補プランを2つだけ横に並べて比べる(基本料・通話・初月費用)。

- 番号そのままで切り替え手続き(多くは来店なし)。初月は請求と使い勝手を軽くチェックし、翌月に微調整。

“少し足りないのは不安”より、毎月の払いすぎのほうがもったいない。控えめ→必要なら足すで十分でした。

よくある落とし穴と回避策

- 「念のため大きめ」を選ぶ

→ 最初はライト寄りでOK。足りなければその月だけ追加。 - 家族割を手放すのが不安

→ 家族全体の合計で考えると、別々に見直したほうが安いことも。 - 通話が多い

→ かけ放題は“必要な月だけ”。LINE通話や折り返しで足りる人も。 - 端末代が残っている

→ 払いながらでもプラン見直しは可能。残りの金額だけ先に確認しておくと安心。 - 特典の条件を後から知る

→ 申し込み前に期間・対象・やめる時の条件をメモ。初月に請求で再確認。

ここから進む:[詳しい比較と手順へ(生活パターン別のおすすめ・注意点まとめ)]

2. 電気代の見直し(暮らしの“時間割”に合わせる)

節約のめやす

▲1,000〜4,000円/月

かかる時間

30〜60分(明細を見ながら比べるだけ)

心の負担度

★★(一度決めたら、しばらく触らなくてOK)

つまずきポイント

生活リズムに合わないプランを選ぶ/“基本の料金”を見落とす

電気は“たくさん使う時間帯”がどこかで、ほぼ決まります。夜に動く家か、昼に動く家か。

まずは、かんたん診断

→ 夜に安くなるタイプが合うこと多め。

→ 1日じゅう同じ料金のタイプが安心。

→ 月ごとではなく1年トータルで比べるとズレません。

“神プラン探し”より、間違えにくい選び方を。

静かに損しないほうが、長く効きます。

小さな手順(迷わない4ステップ)

- 電気代の明細(紙でもアプリでも)を手元に。写真を撮っておくとラクです。

- 家の“時間割”を仮決め:夜型/昼型/混合。迷ったら“混合”でOK。

- 合いそうなプランを2つだけ残す(夜に安いタイプ or 1日同じタイプ)。

- 今の料金と見直し候補を横並びでチェック。1年分でざっくり比べると判断しやすいです。

よくある落とし穴と回避策

- 月だけ見て判断してしまう

→ 夏・冬のピークを含めて、年間の合計で考える。 - “安い月”に合わせて選ぶ

→ 高い月のほうに合わせると、ガッカリが減ります。 - 基本の料金を見落とす

→ 従量(使った分)だけでなく、毎月の固定の料金も必ずチェック。 - 切り替え後に放置

→ 最初の1〜2か月だけ、請求と使い勝手を軽く確認。合わなければ次の候補へ。

ここから進む:[詳しい比較と手順へ(生活パターン別のおすすめを解説)]

3. ネット回線の見直し(光か、モバイルか。暮らしに合わせて)

節約のめやす

▲0〜3,000円/月

かかる時間

30〜60分(申し込み〜切り替えの段取り確認まで)

心の負担度

★★(一度決めたら、あとはほぼ放置)

つまずきポイント

速さの見積もりミス/同時に何台つなぐかを忘れる/解約金や機器代の見落とし

私は楽天モバイルのテザリングで運用しています。

用途を分けると、ぐっと楽でした。

“最安”だけで決めず、ストレスが少ないほうへ。

毎日触れるところは、静かなほうが長く続きます。

まずは、使い方の強さをチェック

→ 光回線が安心。混みやすい時間でも安定しやすいです。

→ モバイル回線やスマホのネット共有でも十分なことがあります。

→ 速さより同時に何台つなぐかで詰まりがち。ここを重視。

小さな手順(迷わない5ステップ)

- 最近1週間の“困った瞬間”を3つ挙げる(動画が止まる/アップが進まない 等)。

- よく使う部屋の近くに**ネットの機械(ルーター)**を置けているか確認。床のすみ・家具の裏は避ける。

- いまの料金をメモ。機器代・解約金・割引の終了時期も合わせてチェック。

- 候補を2つだけ残す(光 or モバイル)。合計の費用(基本料+機器+手数料)で横並びに比べる。

- 乗り換えるなら、古い回線の解約日と新しい回線の開始日が重なるよう調整。ネットが止まる日を作らない。

よくある落とし穴と回避策

- 安さだけで決めて、夕方〜夜がつらい

→ 家族みんなで使う時間帯に強いほうを選ぶ。迷ったら光。 - 端末が増えて詰まる

→ まずは同時につながる台数を数える。必要なら中継器の検討も(難しければ店舗やサポートに相談でOK)。 - 工事費・解約金を見落とす

→ いまの契約の更新月を先に確認。乗り換え時の費用は合計で比較。 - 置き場所のせいで電波が弱い

→ ルーターは家の真ん中に近い・少し高い位置。金属棚や電子レンジの近くは避ける。

ここから進む:[詳しい比べ方と手順へ(自分の使い方別のおすすめを解説)]

4. 家計アプリ連携(通知は月1回だけ)

節約のめやす

ムダ買いが少しずつ減る(▲1,000〜3,000円/月の体感)

かかる時間

15〜30分(初回設定だけ)

心の負担度

★(ほぼ放置でOK)

つまずきポイント

通知が多くて疲れる/分類を完璧にしようとして止まる

毎日は見ません。

月1回・10分で十分でした。

設定の芯(これだけで回ります)

- 口座とカードをつなぐ(主要なものだけでOK)。

- つないだらすぐ通知をオフにする。

- カレンダーに「家計10分」を月1回入れる(給料日後がおすすめ)。

- 見るのは“大きい出費”だけ(合計/固定費/今月の特別費)。

“全部”は追いません。

大きい3つだけ見えれば、十分でした。

“静音”テンプレ(そのまま真似してOK)

- アプリ側の通知はすべてオフ

(入出金のお知らせ/ポイント/キャンペーン など) - スマホ本体の通知もバッジ表示なしに

- 月1回の見直し用に、メモ欄を1つだけ使う

→ 迷った支出はメモだけ残して分類は後回し

月1回・10分でやること

- 今月の合計と、固定費(スマホ/電気/ネットなど)を確認

- 「使いすぎの山」をひとつだけ選び、来月の対策をひとつ決める

例)お菓子→平日は買わない/ネット通販→カートに入れたら3日待つ

よくあるつまずきと回避策

- 通知が多くてしんどい

→ 初日に一括オフ。知らせが欲しい項目だけ後から足す。 - 分類が合っていないのが気になる

→ 今月は直さない。翌月、気になる分類を3つだけ手直し。 - 口座が多すぎて混乱

→ まずはメインの口座+よく使うカードだけ。広げるのは慣れてから。 - セキュリティが不安

→ 公共Wi-Fiで設定しない/スマホに画面ロック/ログイン時の追加の数字コードを使う設定にする。

“見ない工夫”に寄せると、続きます。

静かに、じわっと効く感じ。

ここから進む:[詳しい連携手順と“静音テンプレ”の配布ページへ]

6. サブスク整理(ぜんぶ出す→“残すだけ”)

節約のめやす

▲500〜3,000円/月

かかる時間

30分(書き出し→仕分けまで)

心の負担度

★(一度やれば効果が続きます)

つまずきポイント

家族で重複/年払いの更新月を忘れる/無料お試しの自動更新

“やめる”じゃなくて**“一回止める”**でOK。

困ったら戻す。これくらいの軽さで。

まずは全部、出してみる

- カードの明細やスマホの購入履歴を開き、毎月払っているサービスをメモ。

- 家族で使っているものは、誰が使っているかも一言そえておく。

- 年払いがあれば更新月もメモ(あとでカレンダーに入れます)。

3×3の“即仕分け”

- 使用頻度で:毎日使う/ときどき使う/使っていない

- 金額で:高い/ふつう/安い

→ 表はざっくりでOK。「使っていない」は今すぐ止める。

→ 「ときどき使う」は1か月だけ休止。本当に必要なら、自然と戻したくなります。

意外と“戻さない”まま終わります。

止めてみる勇気、けっこう効きます。

小さな手順(迷わない6ステップ)

- 書き出し表を作る(手帳やメモアプリでOK)。

- 家族に使っているかを一言だけ確認。

- 使っていないものは今日止める。

- ときどき使うは1か月休止にして様子見。

- 年払いは今すぐ解約せず、更新月に通知が来るようカレンダーに登録。

- 来月、本当に困ったものだけ戻す。

よくある落とし穴と回避策

- 無料お試し→気づいたら課金

→ 登録した日に終了日のアラームを入れる。 - 家族で重複(音楽・動画・クラウドなど)

→ 1つにまとめるか、広告ありの安いプランへ切り替え。 - やめるのが面倒で後回し

→ 今日は1つだけ。操作画面がわかりにくいときは、検索で「サービス名+解約」で公式手順を確認。 - 値上げに気づかない

→ 月1回の“家計10分”で、金額の変化だけを見る。

“毎月ちょっとずつ”がいちばん効きます。

派手じゃなくていい。

ここから進む:[棚卸しテンプレと、止めやすい導線のまとめへ]

7. 新NISAの自動積立(まずは月1万円から)

効果のめやす

先に取り分けるので、残りで暮らす流れが自然にできる

かかる時間

15〜30分(初回設定だけ)

心の負担度

★(設定後は放置でOK)

つまずきポイント

金額が大きすぎて苦しくなる/商品探しで迷子になる/引き落とし日が遅くて使ってしまう

最初は月1万円。

続いたら少しずつ増やす。引き落としは給料日直後に。

小さな手順(迷わない5ステップ)

- 家計に無理のない額を決める(例:月1万円)。

- 使っている証券会社や銀行のアプリで毎月の自動積立を設定。

- 引き落とし日は給料日直後に。先に別口へよけてしまうのがコツ。

- 商品は、広く分散していて、手数料が低めの投資信託をまず検討(難しいときは“長く積み立てる前提”で選ぶ)。

- 以後は月1回だけチラ見。増減に一喜一憂しない。生活が安定したら、+1,000円など小さく増やす。

スマホや電気で浮いた分は、そのまま積立へ。

“増やした分だけ上乗せ”がいちばん楽でした。

よくあるつまずきと回避策

- 金額を張りすぎて途中で止まる

→ “ちょっと物足りない”くらいから始めて、様子を見て微増。 - 商品選びが決まらない

→ 条件はシンプルに。「広く分散」「手数料はできるだけ低い」「長く持つ前提」。 - 値動きが気になって触ってしまう

→ 見るのは月1回だけ。画面の通知はオフ。 - 臨時でお金が必要になった

→ 無理に続けない。一時停止→再開でOK。生活が回るのが最優先。

いっしょにやると効く“合わせ技”

- 積立の金額=固定費の見直しで浮いた金額に設定

- 口座を分ける(生活費/貯める用)。見えるだけで、ブレにくくなります。

ここから進む:[はじめ方と注意点の詳しいページへ(図解あり)]

8. 先取り貯蓄(2口座で“勝手に貯まる”)

効果のめやす

使い切りが減って、気づくと残る

かかる時間

10〜20分(最初の設定だけ)

心の負担度

★(あとは自動で回します)

つまずきポイント

戻し入れが面倒/振替の手数料や回数にひっかかる

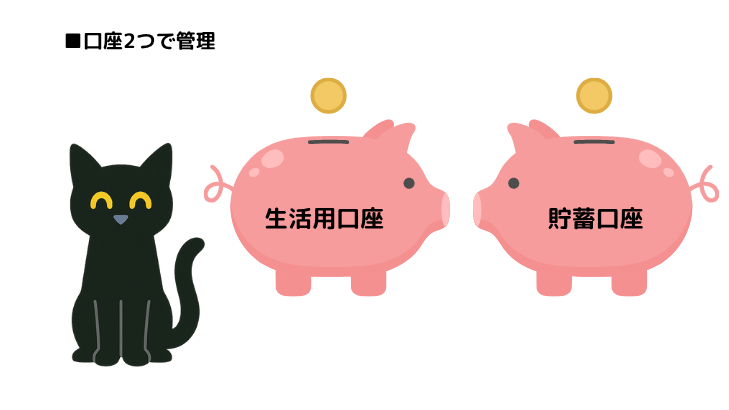

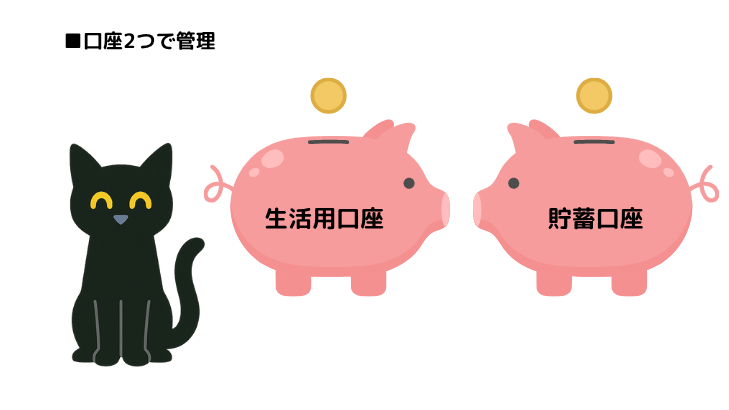

私は2口座で十分でした。

生活用と、貯める用。それだけ。

口座はこの2つだけ

家賃・食費・スマホ・電気など、ふだんの支払い。

将来のためのお金と、ときどき必要な大きめの出費(旅行・家電・年会費など)をいっしょに置く。

小さな手順(迷わない5ステップ)

- 給料が入る口座を生活用に決める。

- 貯める用の口座を1つ用意(今ある口座でOK)。

- 給料日の翌営業日に、貯める用へ自動で移す設定に。

例)貯金 5,000円 + “ときどき必要”のぶん 5,000円 = 計1万円 - 貯める用の入出金メモに、目的とだいたいの金額を書いておく。

例)「旅行 5万円」「家電 3万円」「年会費 1万円」など。 - 使うときは、必要な金額だけ生活用へ戻す。メモに用途と日付を残す。

最初は月1万円から。

慣れたら**+1,000円**ずつ増やしました。

月1回・5分だけ確認

- 残高とメモを見て、目的の合計がちゃんと残っているかだけチェック。

- 来月のイベントが見えてきたら、今月の移す額を少し調整(+1,000円など)。

よくあるつまずきと回避策

- 戻すのが面倒で止まる

→ なるべく月1回だけ戻す(旅行の前月にまとめて、など)。 - 手数料がかかる/無料回数にひっかかる

→ 翌営業日の自動振替にまとめる。無料回数の範囲で。 - 貯める用の中身が分かりにくい

→ メモの先頭に【用途】を入れる(例:「【旅行】▲20,000入金」)。見返しがラク。 - 金額を張りすぎて息切れ

→ “少し物足りない”から始める。3か月続いたら+1,000円。

いっしょにやると効く“合わせ技”

- スマホや電気で浮いた分=そのまま移す額に設定

- カードの引き落としは生活用に集める(どこから減ったかが一目で分かる)

ここから進む:[口座の具体例と、自動で移す設定ガイドへ]

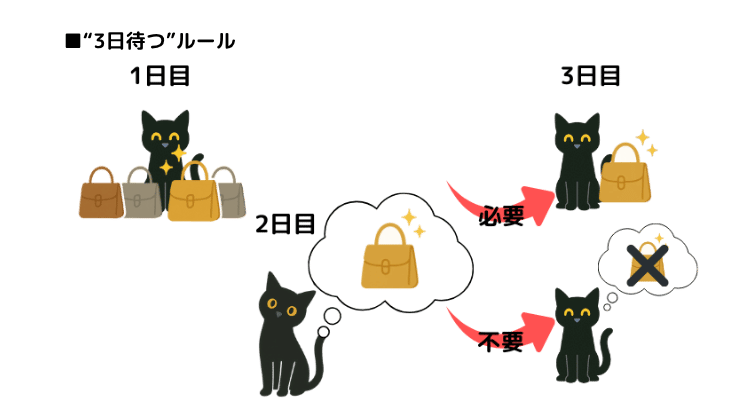

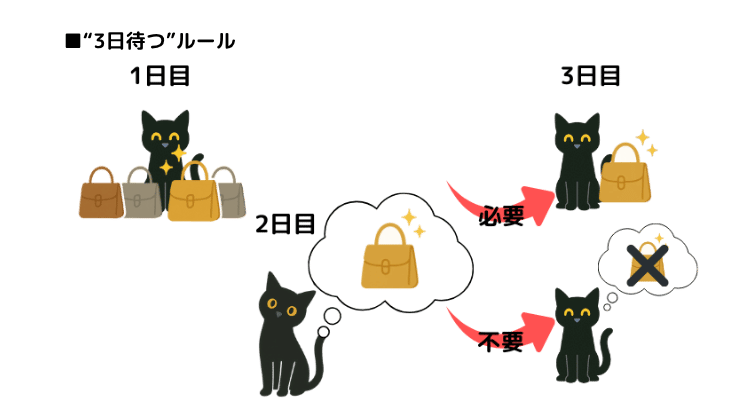

9. “3日待つ”ルール(衝動買いのブレーキ)

節約のめやす

▲1,000〜3,000円/月(ちいさな積み重ね)

かかる時間

今日からすぐ

心の負担度

★(道具はメモだけ)

つまずきポイント

カート放置でセール通知に揺れる/“例外”を増やして形骸化

“欲しい”が来たら、買う前にメモ。

たいてい、3日後には静かになっています。

小さな手順(そのまま真似でOK)

- スマホのホーム画面に**「欲しいものメモ」**を固定。

- 欲しいと思った瞬間に、名前・日付・用途・上限金額をメモ。

- 3日後のアラームを入れる(カレンダーでもOK)。

- もしカートに入れたら、通知はオフに。メールの「お得情報」は一旦解除。

- 3日後、メモを開いて落ち着いて判定。買うなら月1のまとめ買い日に回す。買わないならメモを「保留」へ移動。

“今すぐ買う理由”が本物なら、3日後にも残っているはず。残らなければ、静かに手放せます。

3日後のチェックリスト(5つだけ)

- 役割がダブっていないか

(同じような物は家にない?) - 代わりがあるか

(借りる・ある物で代用できる?) - 毎月の出費が増えないか

(サブスクや消耗品が必要?) - 手間はどれくらいか

(保管・お手入れ・返品の手続きなど) - 予算内か

(“上限金額”を越えていない?)

よくある落とし穴と回避策

- タイムセールに弱い

→ 画面を閉じる。必要ならスクショだけ撮ってメモに貼る。 - 「今だけポイント○倍」に心が動く

→ 使う予定のある物だけ対象。ポイントのための買い物はしない。 - 例外が増える

→ 例外は月1個まで。それ以上は来月に回す。 - メモが増えすぎて見なくなる

→ 月末に一括で整理。「保留」からさらに3週間動かない物は削除へ。

いっしょにやると効く“合わせ技”

- 月1まとめ買いとセット運用:3日後に「買う」に残った物だけ、まとめ買い日に購入。

- 家計アプリのメモに「欲しい」タグをつけておくと、月1の見直しで流れがつながります。

- 通知の静音:ショッピング系アプリの通知は原則オフに。必要なときだけオン。

ここから進む:[欲しいものメモ用テンプレ/判定リスト(ダウンロード)へ]

10. 月1まとめ買い(ポイントが多くつく日を一か所に)

節約のめやす

▲1,000〜3,000円/月(ポイント・値引きの合計で)

かかる時間

60分(買い物計画〜会計まで)

心の負担度

★★(月1回だけ集中)

つまずきポイント

買いすぎ/保管場所が足りない/賞味期限を切らす

“欲しいものメモ”で残った物だけ、月1回のまとめ買いに回します。静かに効きます。

小さな手順(迷わない7ステップ)

- カレンダーに月1回の買い物日を固定(給料日の後がおすすめ)。

- その週のポイントが多くつく日や、クーポンが出る日を1つだけ選ぶ。

- 欲しいものメモと家の在庫を見ながら、買い物リストを作成。

- その月の上限金額を決める(例:食材○円/日用品○円)。

- 冷蔵庫・冷凍庫・収納の空きスペースをざっくり確認。

- 店かネットかを決める(重い物はネット、急がない物はまとめて)。

- 当日はリストと上限だけ見て買う。予定外は3日待つに戻す。

リストは“使う順”に並べ替えると、買い忘れが減りました。

買い物リストの型(そのまま使えます)

- 主食

- たんぱく質

- 野菜(長持ち中心)

- 冷凍できる物

- 洗剤

- 紙類

- 消耗品(ストックは“今ある数”もメモ)

- 季節物

- イベント用

- 医薬品など

よくある落とし穴と回避策

- 買いすぎて置けない

→ 先に置き場所を決める。入らない分は買わない。 - 賞味期限を切らす

→ リストに**「使う予定」**も1行足す(例:カレー→週末)。 - 送料の条件に合わせて余計に買う

→ ほしい物だけで届かないときは、来月の分を前倒し。無理に埋めない。 - “今日だけクーポン”に流される

→ リストにない物は3日待つへ。 - 月1回だと途中で足りない

→ 週の真ん中に**“補充デー(5分)”**を1回だけ入れる。牛乳・卵・葉物など短命の物だけ。

“足りない不安”より、使い切れない後悔のほうが大きかった。少なめスタートでOK。

いっしょにやると効く“合わせ技”

- 家計アプリのメモに「まとめ買い」タグを付けて、月1回の見直しとつなげる。

- ポイントは1か所に寄せる(ドラッグストア or ネットの大型店など)。ばらけると実感が薄れます。

- 重い消耗品は定期便、食材は近所で——と分けるとラク。

ここから進む:[買い物リスト用テンプレ/在庫表(ダウンロード)へ]

11. ふるさと納税(マイナポータル経由でかんたん申告)

節約のめやす

上限の範囲なら、実質2,000円の負担で返礼品が受け取れます

かかる時間

30〜60分(初回はやや長め。2年目以降は短縮)

心の負担度

★★(最初に連携してしまえば来年がラク)

つまずきポイント

上限超え/証明データの形式違い/連携の事前設定忘れ

マイナンバーカード+スマホで“自動入力”に頼ります。

来年がぐっと楽になります。

事前に用意するもの(5分で確認)

- マイナンバーカード(有効期限内)

- 暗証番号:英数字6〜16桁(署名用)+4桁(利用者証明用)

※分からない/ロック時は再設定可。e-Tax+1 - 対応スマホ(IC読み取り可)またはICカードリーダー

- ふるさと納税サイト(楽天/ふるなび/チョイス/さとふる等)のマイページ(後で連携します)

小さな手順(マイナポータル連携で“自動入力”)

- マイナポータルにログインし、「確定申告の準備」から連携する証明書を選ぶ。

→ 控除証明データを自動で取り込む設定ができます。スマホ読み取り対応。国税庁 - マイナポータルの「もっとつながる」で

- e-Tax

- e-私書箱/民間送達・e-Tax連携サービス

- 利用中のふるさと納税サイト(対応サイトのみ)

を連携オンにする。

→ これで寄附金の証明データをマイナポータル経由で取得し、申告書に自動入力できます。マイナポータル

- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを開き、マイナポータル連携を実行。

→ 寄附金(ふるさと納税)の明細が自動で反映されます(対応団体・サイトに限る)。国税庁 - 寄附金控除の画面で内容を確認。

- 自動で入っていない寄附があれば、手入力するか、各サイトで発行できる**「寄附金控除に関する証明書(電子データ)」**を取得して添付(※XML形式。PDF不可)。国税庁+2ふるさと納税サイト「ふるなび」+2

- 申告内容を確認し、e-Taxで送信。送信時に**署名用暗証番号(6〜16桁)**の入力が必要です。e-Tax

連携は一度やれば来年も使えます。

“入力の手間”がほぼ消えます。」

もし連携できない/対応外サイトだったら

- 各ふるさと納税サイトのマイページで**「寄附金控除に関する証明書」電子データ(XML)**を発行→ダウンロード→e-Taxに添付。

例:楽天ふるさと納税/ふるなび/ふるさとチョイス等が提供(サイトごとに操作あり)。楽天市場+2ふるさと納税サイト「ふるなび」+2 - それも難しい場合は、従来どおり自治体の受領証を見ながら明細を手入力でOK。

よくある落とし穴と回避策

- 上限を超える

→ 申し込み前に上限の目安を確認。申告時も合計額をチェック。国税庁 - PDFを添付してしまう

→ XMLのみ有効(PDFは不可)。サイトで**電子証明書(XML)**を発行して使う。国税庁 - 連携の事前設定を忘れる

→ 申告前にマイナポータル連携をオン(e-私書箱/民間送達サービスも)。マイナポータル - カードの暗証番号を思い出せない

→ ロック・失念時は再設定が可能。早めに整理。J-LIS

いっしょにやると効く“合わせ技”

- 秋〜初冬に前倒しで寄附→年末の駆け込み回避(冷凍庫が平和)。

- 月1まとめ買いと合わせ、消耗品は返礼品で補う。

- 2口座ルールの“貯める用”メモに「ふるさと枠:あと○円」と残すと管理がラク。

ここから進む:[マイナポータル連携のチェックリストと、対応サイト別の操作リンク集]

まずはこの順で(締めの3ステップ)

ひとつずつ。

今日できるところからで十分です。

- 固定費をひとつ下げる

最初は効果が出やすいところから。

→ スマホ代 or 電気代の見直しへ(比べ方と手順を用意しています) - 家計を“静かに自動化”

アプリに口座とカードをつなぎ、通知はオフ。月1回・10分だけ見る。

→ 連携のやり方と“静音テンプレ”へ - “先に取り分ける”流れを作る

新NISAの自動積立、または2口座での先取り。少額からでOK。

→ はじめ方と注意ポイントへ

チェックリスト(保存用ミニ版)

☐ 直近3か月のスマホ使用量を確認(平均GB)

☐ 3GB/20GB/無制限どれに近いか仮決め

☐ 電気の“時間帯”をメモ(昼/夜/混合)

☐ 家計アプリ:連携→通知オフ→月1回・10分をカレンダーに

☐ サブスク:使っていないものを今日ひとつ止める

☐ 新NISA:月1万円から自動積立/または2口座の自動振替を設定

☐ “3日待つ”メモをホーム画面に固定

☐ 月1まとめ買いの日付と上限金額を決める

☐ ふるさと納税:上限の目安と秋〜初冬の予定をメモ

完璧を目指さないほうが、長く続きます。

チェックが半分つけば十分。

よくある質問(FAQ)

迷ったら“ひとつだけ”。

それで十分、前に進みます。

完璧じゃなくて大丈夫。

半分できたら合格にしましょう。

最後に(まとめ)

最後まで読んでくれて、ありがとうございます。

完璧じゃなくて大丈夫。今日はひとつだけ動けば十分です。

この順でいきましょう。

固定費をひとつ下げる → 家計を静かに自動化 → 先に取り分ける。